« Bègles me convient bien parce que c’est le fait de tas d’indépendances. La ville a du caractère, elle est plate, modeste, avec des racines complétements prolétaires », c’est ainsi que l’écrivain Jean Vautrin décrit son rapport à ce bourg devenu ville en banlieue de Bordeaux. Ce « village urbain » comme aime l’appeler certains béglais, fait partie de ses nombreuses banlieues en France dont l’histoire est méconnu, souvent même de ses propres habitants. Absorbé par une lecture historique plus large et globale, on oublie une panoplie de petites histoires des classes laborieuses. Voici donc un zoom sur l’une d’entre elles.

Des spécificités locales remarquables

Le bourg n’a pas été bâti autour de son église (Saint-Pierre), contrairement aux autres banlieues bordelaises, ce qui peut apparaître comme un symbole dans cette ex-ville ouvrière où la gauche figure en tête de toutes les élections.

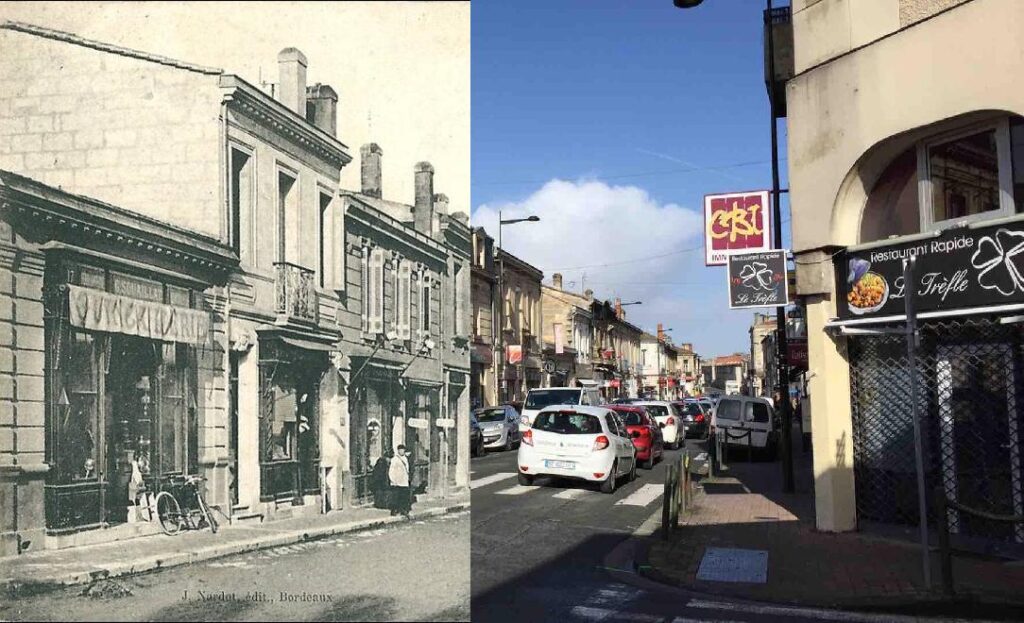

Bègles à également la particularité d’avoir été un morceau de ruralité en banlieue d’une grande ville. En effet en 1839 le peuple de Bordeaux pouvait encore respirer l’air de la campagne, mais cet aspect pittoresque a peu à peu disparu avec la forte croissance démographique qu’a connu la ville et la construction de nouvelles infrastructures (rocades, usines et logements).

Cependant, Bègles reste une ville relativement calme car elle n’est traversée que par un seul grand axe routier (route de Toulouse) qui lui sert également de frontière géographique. De plus, le Parc de Mussonville existe toujours et permet aux béglais d’avoir accès à un grand espace naturel à proximité de chez eux (ainsi qu’à des évènements festifs comme parfois la fête de l’Huma Gironde !). Une plage a également été créée il y a une vingtaine d’années afin de garantir à chacun l’accès à ce lieu emblématique des vacances.

De plus la vie associative y est riche, dès 1968 53 associations coexistent dont 9 d’Anciens Combattants, 4 qualifiés de laïque, 3 pour les jeunes et 9 syndicat de quartier. En 1909, le Comité des fêtes et de défense des intérêts du quartier de La Ferrade se préoccupe aussi de mutualité, solidarité, éducation sociale et déjà d’environnement. Le CAB (fondé en 1907) est un des plus grands clubs omnisports, ainsi qu’un grand club de rugby qui remporta la coupe de France en 1949 et 1969 ainsi que le championnat de France en 1991.

Le maillot bleu et blanc à damier qu’utilise le CAB depuis 1910 est une référence au club anglais d’étudiants en médecine London Hospitals en tournée dans le Sud-Ouest de 1908 à 1909. Le logo du club en forme de radis fait référence à l’étymologie italienne de ce mot qui signifie « racine ». Un symbole rempli de sens dans cette ville viticole.

Bègles est aussi la ville des « premières fois » : en 1902 Bègles devient une des premières villes à se doter d’un tramway, en 1932 elle devient la première commune de l’agglo bordelaise à se doter d’une piscine publique et le premier mariage homosexuel de l’histoire de France y a été célébré en 2004, 9 ans avant la légalisation de ce dernier à l’inititative de l’ex-maire, Noel Mamère.

De l’industrialisation à la désindustrialisation

Cette histoire est celle de toutes les banlieues de France à partir des années 1960, celle de la désindustrialisation. En 1968, plus de 50% des béglais occupent un emploi ouvrier, en 1982 ce n’est plus que 15%.

Derrière ces chiffres, c’est la perte d’un précieux savoir-faire local à l’impact écologique et social colossal : Bègles abritaient des manufactures d’allumettes chimiques, de produits d’hygiènes, d’aéronautiques, des raffineries de pétrole et les emblématiques sécheries de morues.

Voici quelques chiffres qui illustrent ce que la mondialisation a causé seulement à l’échelle d’une petite ville de banlieue:

- La diminution du nombre de sécheries de 27 en 1960 à 1 seule en 2023

- La disparition des 400 vaches et des 10 laiteries présentent jusqu’en 1989

Cependant il ne faut pas fantasmer sur ce passé ouvrier car les salaires journaliers étaient très faibles : en 1896 ce montant était de 4,10 francs pour les hommes et 2,25 francs pour les femmes, tandis qu’un ouvrier « au pétrole » gagnait 60 centimes.

Les rudes conditions de travail et les bas salaires expliquent donc les grèves des allumettiers en 1892, 1893, 1896 et 1907. En 1898 , les jardiniers-maraîchers font également grève. En 1919 le Ministre du Travail décide d’augmenter leur salaire à 90 centimes avec 20 centimes d’indemnité. Une mutuelle a également été créée en 1911. Du 18 au 21 octobre 1926, une grève des morutiers éclate dû à leurs misérables salaires de 4 à 5 francs par jour en plus du dimanche non-chômé. Le racisme social donne rapidement une mauvaise réputation à la ville.

Selon le Commissaire de police en 1890, les commerces à Bègles sont « mal tenus, mal fréquentés,servent de mauvaises boissons et font l’objet de nombreuses contraventions »

Dans une lettre, l’auteur du livre Les Misérables Victor Hugo remercia la mairie de Bègles d’avoir donné son nom à un Cour de la ville. Même si la plupart d’entre nous n’ont pas un cour à leur nom, comme Victor Hugo, soyons fier de ces endroits dans lesquels une part de nous se trouve.

Cet article a été rédigé grâce au livre de la collection Mémoire en Images Bègles de Jacques Clémens.