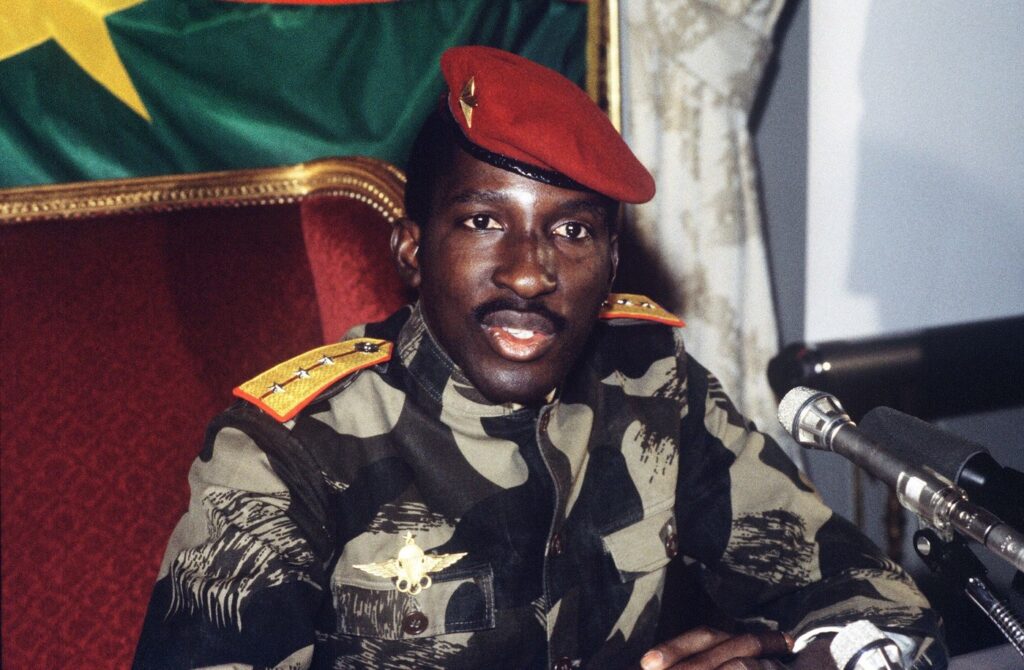

C’est dans l’ancienne colonie française de Haute-Volta, en Afrique de l’Ouest, que Thomas Sankara est né en 1949. Très vite, le jeune garçon est révolté par la réalité de la domination coloniale : l’extrême pauvreté pour les indigènes menant à la famine, la violence avec la complicité de l’État français impérialiste prêt à tout pour s’accaparer les richesses, et le pouvoir qui ne profite qu’à la bourgeoisie coloniale.

Malgré tout, Thomas Sankara fait partie des rares voltaïques à avoir l’opportunité de faire des études. Dans ce pays très rural, la plupart des jeunes sont contraints de travailler dans les champs dès qu’ils en ont la capacité, la majorité d’entre eux ne sachant ni lire ni écrire. Dans ce contexte, Thomas Sankara entre en contact avec la pensée marxiste à l’université de Pau et s’entretient avec des étudiants communistes français lors des manifestations de mai 1968. Il possède alors les outils intellectuels lui permettant de transformer la société voltaïque, car même si le pays n’accède à l’indépendance par un vote de l’Assemblée nationale française qu’en 1960, la domination politique et économique coloniale persiste. Elle marque le début de l’époque néocolonialiste.

Face aux inégalités, la nécessité d’un processus révolutionnaire

»Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns ou l’eau potable pour tous » : l’indignation de Sankara face aux inégalités que subissent les siens est claire, elle se concrétise dans l’ambition de lancer un grand plan d’accès à l’eau et pour l’autonomie alimentaire.

Après avoir pris le pouvoir par les armes en 1983, il décide en 1984 de s’attaquer aux symboles colonialistes. Avec l’appui du peuple, le nom du pays est changé en Burkina Faso, signifiant »patrie des hommes intègres », et le drapeau national est modifié : il est composé d’une bande rouge représentant la révolution, d’une bande verte représentant l’aspiration à l’autonomie alimentaire, et une étoile jaune symbolisant la paix à laquelle aspire le peuple.

S’attaquer ardemment au néocolonialisme implique forcément de se faire des ennemis, en raison par exemple du refus de la soumission au système bancaire, qui réclame le remboursement des dettes et mettrait le peuple à genoux, ou de la défense du droit des peuples à l’autodétermination. Mais cela ne l’empêche pas de défendre courageusement les sans-voix des pays du tiers-monde non-alignés face aux puissances colonisatrices.

Ses actions de lutte sont très certainement ce qui l’a mené à la mort : en 1987, il est assassiné par sa propre sécurité avec la complicité probable de l’Etat impérialiste français. L’événement est survenu lors d’une réunion du Conseil de l’Entente à Ouagadougou, qui avait pour objet d’unir la gauche afin de préserver les acquis de la révolution. Un mémorial a été bâti sur les lieux, 300 à 400 visiteurs s’y recueillent encore chaque jour.

Des mesures sociales, écologiques et démocratique exemplaires

Les dirigeants néolibéraux des pays les plus riches appliquent des politiques d’austérité budgétaires depuis des décennies. Cela conduit à la dégradation de la santé démocratique et environnementale des États et, de fait, des conditions d’existence des prolétaires. Tandis qu’en seulement quelques années, le gouvernement révolutionnaire du Burkina Faso a permis la scolarisation massive des burkinabés, permettant de réduire l’analphabétisme de 92% à 8%. Il a également œuvré pour l’augmentation de l’espérance de vie, gagnant une dizaine d’années (de 40 à 50 ans), et pour la réduction de la mortalité infantile (à travers une large campagne de vaccination).

L’action du gouvernement a également permis la construction d’infrastructures pour les citoyens et la plantation d’environ 100 000 arbres au Sahel pour enrayer la désertification. L’objectif d’émancipation des femmes a été poursuivi à travers la réduction du pouvoir patriarcal des chefs de tribus. Plus largement, le dialogue dans toute la population a été favorisé grâce aux Conseils nationaux révolutionnaires, où les burkinabés se réunissaient dans un esprit de démocratie participative pour débattre de questions cruciales, dont les réponses populaires étaient transmises au gouvernement.

Thomas Sankara fait ainsi partie de ces rares personnalités politiques qui laissent un héritage si fort qu’un courant de pensée porte leurs noms, en l’occurrence le sankarisme. Considéré comme un véritable héros africain, ses idées panafricanistes, internationalistes, communistes et anti-impérialistes, ainsi que sa dévotion et sa droiture, doivent continuer d’animer l’esprit des révolutionnaires du monde entier.